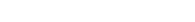

公告提到,西安硝化棉生產線關停不會對公司經營活動造成實質性重大影響。網友則質疑,拋棄不良資產,注入新的資產,不是資產重組嗎。

關廠、停工、結業、縮減業務……化工行業“躺平潮”來了!

北化股份提到的“微利”乃至“虧損”并不是危言聳聽,近幾年的化工市場可謂是波譎云詭。據涂料采購網了解,多家國內外知名化工企業于近期陸續宣布關停工廠、關閉產能,停產結業、放假解散等“躺平”的通知也屢見不鮮。深耕27年的東展化工發布結業聲明,稱因塑膠原料貿易形勢嚴峻、國際匯率波動幅度太大,導致塑膠價格一直處于下跌態勢,再加上上游合作伙伴因業務陷入困局而無法支付貨款,使得虧損嚴重、資金鏈斷裂、不得不選擇全面停產結業。在這份聲明中,東展化工還委托相關律所,繼續推進公司所涉及的訴訟案件。

三菱化學表示,公司在Mitsubishi Chemical UK Limited的Cassell工廠MMA(甲基丙烯酸甲酯)停產的前提下,已與員工進行勞資協商。此舉可能導致Cassell工廠所有與甲基丙烯酸酯相關的生產業務的結束,旨在確定恢復長期經濟可持續性的機會的全面審查之后啟動的。

陶氏化學計劃于2025年底前關閉其位于德克薩斯州弗里波特的環氧丙烷(PO)工廠。此前,陶氏化學宣布,關閉部分工廠、減少原材料購買并削減物流和水電成本,以進一步改善成本結構。

羅姆美國公司 Roehm America LLC宣布,將于2025年6月關閉其在路易斯安那州Westwego的工廠。該工廠生產各種甲基丙烯酸酯產品,這些產品是用于包括涂料、塑料和建筑在內的廣泛用途的構件單體。

巴斯夫集團宣布,將關閉包括兩家氨工廠和相關化肥工廠在內的多家工廠。路德維希港一體化基地的主要變化概覽如下:關閉己內酰胺裝置、兩套合成氨裝置之一及相關副產品設施,削減己二酸產能,關閉環己醇、環己酮和碳酸鈉裝置,關閉TDI裝置以及DNT和TDA的前體裝置。

科思創關閉其位于中國臺灣高雄的聚醚多元醇工廠,以確保公司整體經營發展,提高盈利能力。且決定退出亞太區(除日本外)家電業合成聚醚多元醇業務。

住友化學決定在2023年3月下旬停止大阪工廠(大阪府木花區)的染料制造設備,并退出染料業務。而在此前,住友化學決定退出己內酰胺業務,關閉位于日本愛媛的生產設施,停止位于千葉工廠4萬噸/年乙丙橡膠(EPDM)的生產。

亨斯邁將長期閑置荷蘭鹿特丹的較小的一條MDI產線,直到終端市場的需求改善,目前亨斯邁已經關停了位于蓋斯馬的MDI部分產能(約占總產能的30%)。

奧林公司宣布,停止其在荷蘭Terneuzen、韓國Gumi和巴西Guaruja的工廠固體環氧樹脂生產,此前奧林縮減在美國德克薩斯州及巴西的環氧樹脂和相關上游產品生產。 雅苒國際大幅削減了歐洲的氨產量,企業35%的歐洲氨產能和28%的歐洲化肥產能仍處于停工狀態。化肥巨頭CF工業宣布,由于能源成本居高不下,計劃永久關閉其在英國的一家化肥廠,CF工業計劃將英國的制造業務集中到比靈漢姆工廠。

羅氏制藥正在逐步關閉其位于舊金山的商業生物工廠——基因泰克,預計將造成280名員工失業(早期預計裁員900人)。該工廠是世界上第一家商業生物制品廠,也是第一家大規模生產重組蛋白的工廠,如今工廠設備退役,以關閉落幕。

藥明康德子公司藥明生基臨港工廠也傳出關閉消息,同樣涉及數百名員工的工作調整。自2021年10月投產至今,不到2年時間里, 毛虧損1.06億人民幣,毛利率同比下降6.68%,虧損仍在不斷擴大。

“負利潤”時代到來,供給側把控是否良藥?

值得注意的是,多家企業在“臨別贈言”中提到了“成本居高不下”,“訂單慘不忍睹”。一邊是中上游大宗化工原料廠停產降負斷供,聯手將眾多化工品價格抬上高位;一邊是下游市場訂單稀少,寧愿關廠躺平也不開工干活,上下游共同作用下,對于化工企業可謂是起到了“辣手摧花”的作用。成本利潤倒掛,瀕臨營業紅線,屢屢踩雷掉坑也讓越來越多的企業背離了想要掙錢的夢想,反而是做一單虧一單,干一天難一天。

據國家統計局發布的數據顯示,1-6月份全國規模以上工業企業利潤下降16.8%,41個工業大類行業中有29個行業下降。其中石油和天然氣開采業下降12.2%,煤炭開采和洗選業下降23.3%,化學原料和化學制品制造業下降52.2%,石油、煤炭及其他燃料加工業下降92.3%。規模以上工業企業實現營業收入62.62萬億元,同比下降0.4%;每百元資產實現的營業收入為79.1元,同比減少6.2元;實現利潤總額7197.6億元,同比下降8.3%。

部分化工品已經進入“負利潤”時代,化工龍頭對于未來市場也多持看空預期,陶氏、朗盛、卡博特、贏創等企業陸續預警,預計2023年的盈利比此前預估的更低。ICIS分析指出,目前的終端市場情況極度不佳,2023年的后市情況很不樂觀。此前化工巨頭寄希望于亞洲的市場反彈,但反彈并沒有如預期般到來,反而造成了更強的市場悲觀情緒,化工市場仍在向谷底下探,盈利能力受到嚴重擠壓。

每天一睜眼面對的不是爆滿的訂單,而是一項項壓頂的費用,難怪大家說,生意人嘛,哪有不瘋的,強撐罷了。今年為何這么難?一方面是外貿訂單縮減,國內競爭加劇,為了搶奪市場,化工企業不得已進行降價,導致利潤下滑。另一方面,行業產能過剩,但龍頭企業的擴產新建仍在繼續,但“雙碳”等戰略影響下,惡性競爭的態勢愈發嚴峻。這意味著企業面臨的不僅是虧損,更是生存的考驗。

那么如何扭轉時局,短期的停車檢修人為控銷自然是優選,但還是有不少下游企業沒有“咬餌”,他們認為沒有下游的“買單”,漲價之風就興不起來。緊接著下一步來了,關廠、停工、放假,徹底把供應源頭端卡死,與過剩的現狀進行對抗,扭轉供過于求的市場行情。那么化工企業下一步究竟是扭轉乾坤自救于水火,還是回天乏術溺斃于寒冬,并走向破產倒閉之路,有待整條產業鏈共同關注。